“潇洒千年·回望与展望”桐庐建县1800周年摄影大展——

这场光影盛宴,藏着桐庐的过往、当下和未来

1800年,于历史长河而言,是一朵奔腾的浪花;于一方水土而言,却是一段完整的生命史诗。当桐庐建县1800年的岁月积淀,与摄影这一瞬的艺术相遇,便催生了这场“潇洒千年·回望与展望”摄影大展。

让我们一起深入这场视觉盛宴的每一个章节,一同回望“潇洒桐庐”的辉煌过往、读懂它当下的自信,以及对未来的期待和展望。

(一)

秋日的浙江展览馆,“潇洒千年·回望与展望”桐庐建县1800周年摄影大展正以绚烂的光影,发出穿越时空的轰鸣。其中,作为第一篇章的“寻根·文脉千载”,宛如一部视觉史诗,将桐庐1800年的历史文脉,凝聚于方寸之间,等待着观众去感受和解读历史的千重意蕴。

步入展厅,时光仿佛开始倒流。恢宏的“山水玄帆”下,“公元225年置县”一行小字揭开“寻根”序幕。

艺术家李晓军的《在时间的河流里》以镜头为舟,通过纪实与创意结合,追溯从远古瑶琳地貌到新石器时代良渚文化加工地遗址的“桐庐前传”,勾勒出历史的时空图景。王大中、吴杏春、孙骎等联袂创作的《县的容器》,则将“县”想象为盛载政权、乡愁、文脉与日常的多维容器。

展厅中央,18面幽蓝水波连缀以汉代纹样雕饰的铜镜,投射出一条神秘的时光通道。这是由艺术家陈曦设计的装置艺术《18面铜镜》,作品灵感来源于桐庐的母亲河——富春江。“河流不仅象征着桐庐的自然风貌,还隐喻了历史的源远流长。”陈曦说:“18面铜镜,每一面都承载了百年的岁月光辉。”

▲陈曦《18面铜镜》

曾主导“最忆杭州”摄影展的策展人沈珂,此次将历史名人足迹与山水古籍巧妙编织,使艺术表达跨越时空界限。这也揭示了“寻根·文脉千载”篇章的深层立意:它未止步于对古迹的凭吊,而是将镜头敏锐地对准了“人”的传承。

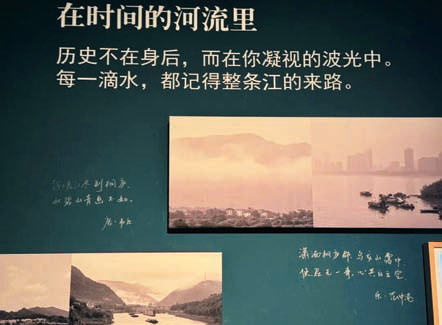

陈俊的《富春江写意》与秦盱丰的《石语·桐江》,分别以水墨重构与微观摄影,诠释东方山水哲思;《拼贴山水——范仲淹诗意图》与邱国平的《跟着诗词游桐庐》,带观众重走千年诗路,体悟桐庐作为中国文人精神原乡的深厚底蕴;王天瑞的《发现瑶琳》,用镜头记录下人们初探并开发瑶琳仙境的全过程,让溶洞之美不再止于地质奇观,更成为连接人与土地的情感纽带。

▲陈俊《富春江写意》(部分)

▲王天瑞《发现瑶琳》(部分)

值得一提的是,为精准呈现策展理念,本次展览中的特邀艺术家多次深入桐庐,循着桐君的传说、范仲淹的诗句与江上的烟波,一步步走进桐庐的历史肌理与当代生活,完成了一场与这片土地的深度“相识”。

▲邹拥军《桐君山》系列(部分)

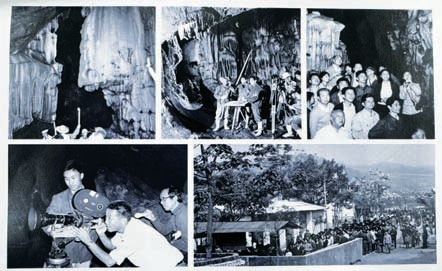

邹拥军的《桐君山》系列占据展厅一角,以草药细胞图、记录药祖传说的口述视频、宣言展板等构建出多元化表达空间。这位来自浙江龙游的摄影师在创作中了解到“桐君山是桐庐人的精神家园”。为了将这份抽象感情作具象表达,她采访了几十位桐庐人,发现许多受访者都说了同一句话——“桐庐人看不到桐君山会哭的”。

于是她请230位桐庐人写下这句话,制作成宣言展板。邹拥军说:“展板上铺满桐庐名中药——红曲,红曲的炮制需要发酵,而桐庐人对桐君山的情感,也是在漫长的时光中‘发酵’而来的。”

“寻根·文脉千载”既是一部立体的光影史诗,也是一场艺术家与观众的现场对话。整个篇章如同一扇窗,透过它,观众得以看见,桐庐的潇洒,从来不是无根的浮萍,而是深植于千年沃土的参天大树,历经风霜而枝繁叶茂。

而当观众将目光从历史影像移回现实,仿佛能听见,那千年文脉的澎湃心跳,正与新时代的奋进鼓点共振,谱写着一曲关于传承与开创的宏大乐章。

(二)

生生不息的富春江孕育过一代又一代的青年,无数个炽热的“二十岁”在这片广袤的空间里绽放。

“铸魂·精神赓续”作为“潇洒千年·回望与展望”桐庐建县1800周年摄影大展的第二个篇章,聚焦近两百年来桐庐人民在现代化进程中的精神史诗,并试图回答一个贯穿千年的核心命题:是怎样的精神内核,驱动着这片土地上的青春,从厚重的历史中走来,又向着波澜壮阔的现代文明奔去?

这个篇章用40余件作品、190余张照片重温桐庐近现代的发展足迹,重点诠释“梅蓉精神”“南堡精神”“快递精神”三大时代精神的传承与升华。

从周总理视察桐庐的殷切嘱托,到富春江水电站第一度电点亮山河;从分新公路通车的尘土飞扬,到高铁驶入时的呼啸回响;从梅蓉村“敢叫荒滩变绿洲”的奇迹,到南堡人“泰山压顶不弯腰”的誓言,再到快递人“通达天下勇为先”的壮志……这些被定格的瞬间,不仅记录了桐庐人民在不同历史时期迎难而上、敢为人先的奋斗姿态,更揭示了这座县城在新时代崛起背后深植于血脉的精神力量。

▲梅蓉村全景

▲《梅蓉四季村道》

展厅中央,汪雪涯与邱莉丽的《桐庐的时空织锦》以悬浮织纱模拟富春江千年不息的呼吸,其间人物剪影和水流交织,与象征山峦丘壑的透明亚克力方块呼应,构成“人水山城”的共生结构。王博斯的《树影经纬》以手工编织重返山林,廖伟的《从桐庐的微光到皮影的宏图》将数字影像转印于汉代皮影牛皮,实现古今光影对话。

▲汪雪涯、邱莉丽《桐庐的时空织锦》

整个篇章中,尤为触动心弦的是“集体记忆”区域。18张精选的老照片,串联起桐庐近现代史关键节点。在一帧江岸的黑白老影像前,市民李大伯找到了自己的“儿时记忆”。“我们家以前就住在这个渡口附近,但现在那里已变成了一幢幢高楼。”尽管在杭州生活了三十余年,但李大伯始终认为自己的“根”在桐庐。他说:“这些照片太珍贵了,看着它们,仿佛把大半辈子的回忆都翻了出来,心里特别感动。”

精神的传承,既见于宏大叙事,也凝于鲜活的个体生命。展厅尽头,桐庐老摄影家王天瑞为一代画坛巨匠叶浅予拍摄的六帧肖像静静陈列。这些跨越1965年至1993年的珍贵影像,记录下了叶老晚年归于故里的从容气度。

▲王天瑞《近代桐庐百年巨匠》(部分)

“叶老每次回乡,我都没落下。”展览开幕当天,89岁高龄的王天瑞受邀来到现场,忆起往昔岁月,老摄影家充满感慨。自1958年与摄影结缘以来,他始终扎根家乡桐庐,用镜头系统记录当地重大历史事件,累计留存下数以万计的珍贵照片,为家乡构筑起一部“可触摸的视觉史”。

“今日之桐庐,仍是昨日那群人的孩子。”展厅墙上的这句话,为所有定格的光影写下了注脚。当我们凝视这些定格的光影,无论是恢弘的时代工程,还是泛黄的个人相册,都能清晰地看见:那奔涌千年的富春江,不仅流淌着水,更流淌着一种不屈不挠、敢闯敢拼的精神血脉。

(三)

“潇洒千年·回望与展望”桐庐建县1800周年摄影大展悄然叩开一扇时光之门。当历史的回响渐远,展览的视野转向当下与未来——第三篇章“致远·未来可期”。

▲王平《今日桐庐》

在王平的金奖作品《今日桐庐》前,不少观众静静驻足。画面中,飞驰的高铁掠过烂漫花海,现代楼宇与层林尽染的富春山水相依,繁华夜景映照出城市的轮廓,一种城市发展的从容感,在光与影的调和下静静流淌。这组作品与动态短片《潇洒桐庐》、王俐健的《梦幻都市》彼此呼应,共同勾勒出一座诗意栖居又动能澎湃的现代化山水之城。

▲王俐健《梦幻都市》部分

“桐庐是我的第二故乡。”王平的话语间满含深情。他曾在此生活十余年,这里的山水气息与宜人环境,至今令他念念不忘。他坦言,这片土地不仅赋予他无尽的创作灵感,更让他结识了许多志同道合的摄影同行,成为他艺术生涯中珍贵的联结纽带。

▲“融杭接廊18分钟”(部分)

▲“最具幸福感城市”(部分)

视线掠过一个个展陈,当代桐庐的立体画卷渐次展开:“最美城市名片”专题中,民宿烟火、马术激情与“桐庐味道”共绘共富新篇;“中国民营快递之乡”展陈前,那辆标志性的三轮车,无声讲述着“三通一达”缔造出的产业传奇;“四大百亿产业链”与“X经济”的蓝图下,勾勒出的是县域经济高质量发展的坚实骨架;“最具幸福感城市”板块中的小城烟火与“融杭接廊18分钟”的时空跨越,共同编织着桐庐的温暖日常与广阔未来。

沿着现代脉络向展厅深处走去,一场跨越时空的对话正在上演。艺术家汪雪涯的互动装置《与历史同在》吸引着不同年龄的观众拍照打卡。大家与AI生成的桐君老人、范仲淹、黄公望等先贤肖像合影,古今面容在闪光灯下交织重叠。

“我想创造一个开放的场域。”汪雪涯说,“当历史人物肖像被置入现代公共空间,当观众通过合影成为共创者,艺术就从静态装置,转化为了动态的社会性雕塑。”她还形容每一次快门声都是一张独特的“文化切片”,记录着个体对历史的感知与对话。

“致远·未来可期”篇章中还有邹鸿的《山青水静》、周宇的《百味烟火》、周柯的《霞映桐城》、李艺文的《古道星语》、楼俊的《“泳士”抢渡富春江》……这些作品以生态、烟火、霞光、古道与“泳士”等意象,为这座城市的未来写下充满无限憧憬的注脚。

记者 汪晓池 郑靖雯 华睿/文 黄强/摄

部分图片由县文联提供

江苏路特数字科技有限公司 仅提供技术服务支持, 文字、图片、视频版权归属发布媒体