叶浅予《富春人物画谱》连载

(八)

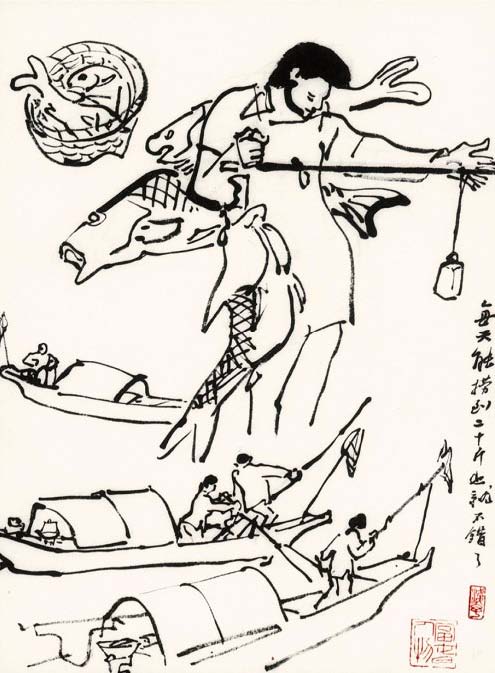

每天能捞到二十斤也就不错了(叶浅予)

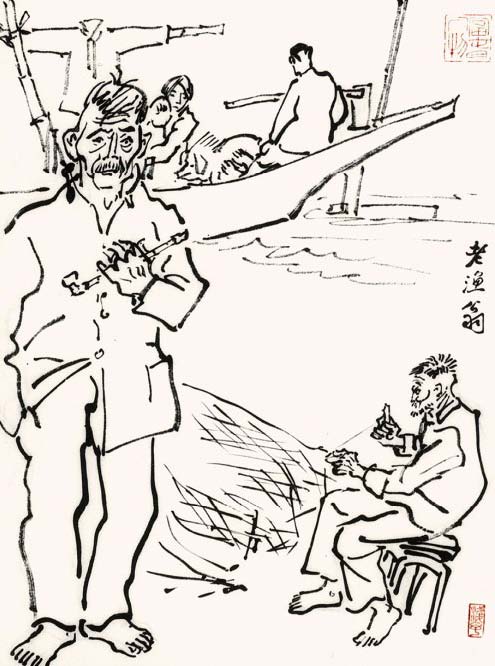

老渔翁(叶浅予)

桐庐境内有两条江——富春江和分水江,渔业资源丰富,各种鱼类既是桐庐人的重要食材,也是叶老作画的重点素材。百幅画谱中跟渔业相关的作品共有7幅,是相同题材最多的。

这幅图(《每天能捞到二十斤也就不错了》),在三条小渔船背景中,突出画了一个渔民,正在用杆秤称一条大鱼,身后地上、篓子里也是鲜鱼。文字是“每天能捞到二十斤也就不错了”。作品反映了渔民的艰辛。

据《钱塘江渔业志》载,民国二十四年(1935),桐庐、分水两县有渔民879人,渔船293只。1949年,减少到517人和135只,均为连家渔船,设备简陋,收入低微。1952年,渔民协会成立,次年,48户渔民组成6个渔业互助组。1955年5月成立城关渔业合作社,1958年有城关、窄溪、横村、分水4个渔业大队,143户、792人。1968年,政府对连家渔船进行社会主义改造。4个渔业大队分建为4个渔民村,结束了渔民水上船居的历史。并扶持渔民兼办工业和运输业,改善渔民生活。1982年,4个渔业组织先后实行单船核算,包产到户。1985年,全县有专业捕捞渔民164户、394人,渔船52只。

《桐庐县志》也记载:“旧时捕捞渔具主要有拖网、打网、流刺网、滚钓、鱼叉等,鸬鹚捕鱼也曾遍及两江,最多时达数百只。渔民捕鱼多于夜间摇船出发,船尾置一油灯,星星点点散布江面,为富春江景观之一。由于操作原始,渔具简陋,捕鱼艰辛,售鱼困难,年捕捞量长期停留在1500担左右。”

叶老此画用点面结合的方式反映富春江上渔民的劳作和生活状态。船尾的煤炉锅子,交代了那时渔民在船上解决饮食问题的状况。

这幅画(《老渔翁》)的主角是两个老渔翁,一个站着抽杆烟,一个坐着织渔网。背景是一只小渔船和一家三口,船上竹竿晾晒的衣服表明他们起居生活都在小船的空间之中。

叶老特别喜欢画渔民的生活,据王天瑞摄影集《叶浅予故乡印记》反映,他与桐庐渔业队老渔民钱龙伍是多年好友。另一位老渔民钱火火则是织网补网能手,有一张照片是叶老1978年专心画其织网的场景。叶老十年后再画老渔翁,不知是否就是他俩?

当然,叶老笔下的“老渔翁”,无疑是众多渔翁形象的化身。

(九)

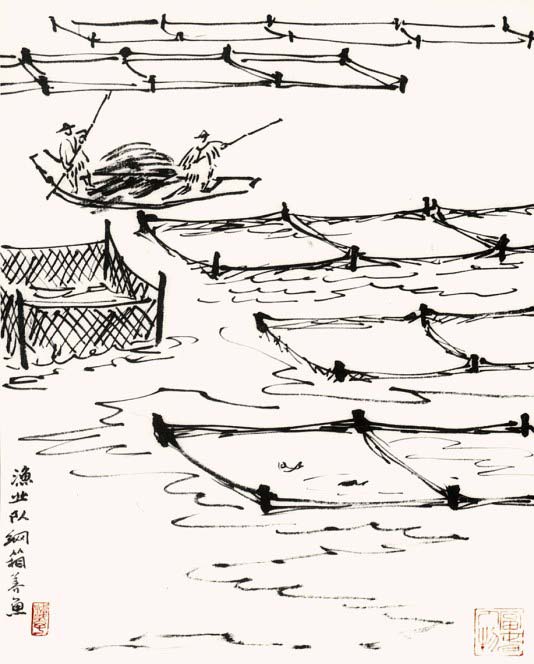

渔业队网箱养鱼(叶浅予)

鱼贩子(叶浅予)

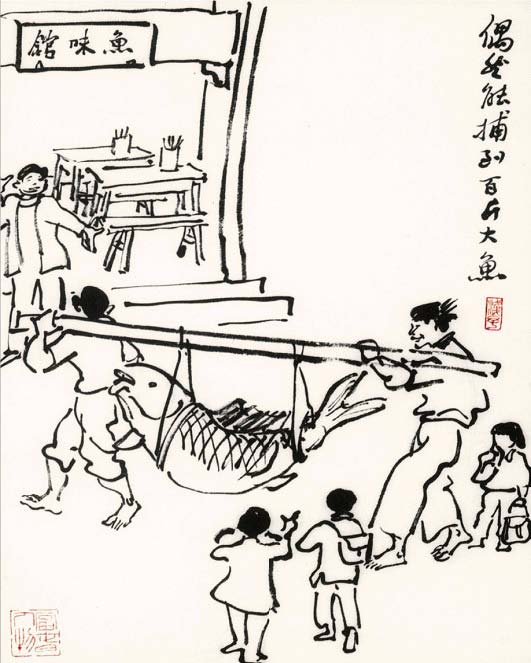

偶然能捕到百斤大鱼(叶浅予)

这幅画(《渔业队网箱养鱼》)反映的是桐庐渔业队网箱养鱼的场景。画面上画满了一个个大小相等的网箱,一只小渔船穿梭其间,两个渔民撑船于两头,正在投喂食料。

简单的一幅画,画出了当时的一个新事物。我们知道,自富春江上游建成新安江、富春江大坝后,流量、流速、水位、水温等条件发生变化,对鱼类洄游和增殖产生不利影响,桐庐境内野生鱼类资源逐年减少。于是桐庐渔业队就在芦茨湾钓鱼岛周围开辟了一个网箱养鱼基地。叶老早年就十分喜爱去钓鱼岛写生,此画反映的就是网箱养鱼这一新事物。

桐庐渔业队后来解散,渔民部分改行安置,部分重操旧业成为打鱼个体户,至今仍活跃在富春江江面上。

改革开放以来,随着商品经济意识逐渐增强,我国城乡出现了各种各样的新职业,鱼贩子即其中之一。他们从打鱼人手头买下鲜鱼,转运到城里集市出售,赚取差价。

《鱼贩子》画面中焦点人物是骑着摩托车的鱼贩子。他不仅身后车架上篓子里装满了鱼,连身上都背捆着大鱼。此画显然运用了漫画的夸张手法。看得出来,这个鱼贩子应该是当时先富起来的经营者。画面中还画有其他几个设摊售卖的鱼贩子。

这幅画通过当时桐庐刚刚出现的新角色,敏锐地捕捉到了改革开放初期商品经济的萌芽状态。注意,叶老用“鱼贩子”一词,不仅毫无贬损的意思,反而有称赞的成分在里头。

此画的“C”字形构图也很明显,虚实结合,开合有度。

这一幅《偶然能捕到百斤大鱼》,画的是两个渔民抬着一条大鱼送往鱼味馆的场景。鱼味馆老板正在门口迎接。

画面上还有三个背提书包的小学生,在好奇地围观,表明渔民是一早就送大鱼前来,希望能卖个好价钱。

旧时桐庐县城开元街上有鱼味馆、桐江饭店等餐饮店,“清蒸鲥鱼”“桐江醋鱼”“清蒸白鱼”“头肚醋鱼”等是其招牌名菜。

顺便说一下,淳安县城的餐饮名店千岛湖鱼味馆,店名牌匾上的“鱼味馆”三字,就是叶浅予先生在1981年应邀赴千岛湖采风考察时,特地为刚刚开业的这家特色酒店题写的。从此,叶老的“鱼味馆”三字,成了该店的金字招牌。

大坝上游蓄水后芦茨埠码头、芦茨庙与芦茨村溪口一带形成了芦茨湾水域。上世纪70年代,桐庐渔业队在这里开发网箱养鱼。

(十)

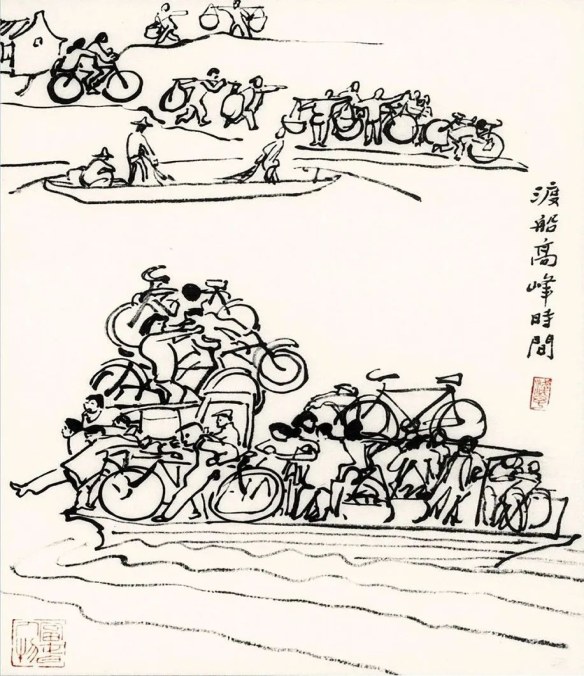

渡船高峰时间(叶浅予)

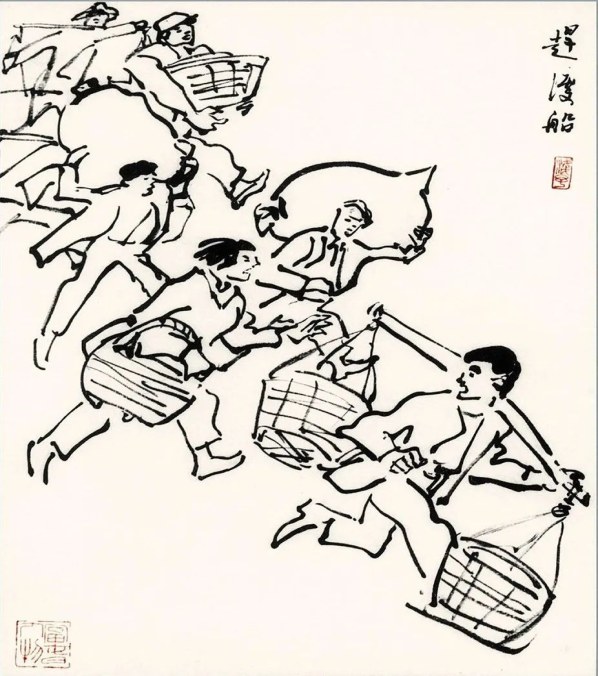

赶渡船(叶浅予)

渡船司舵(叶浅予)

如今的桐庐县城,江北老城与江南新区桥桥相连,融为一体。可30年前,一条富春江将两岸分隔为城乡,无论进县城还是下乡村,往来都得靠渡船。早晚高峰时段,渡船往往挤满人货,超负荷装载。这幅画(《渡船高峰时间》)反映的便是此场景。

你看:渡船上货多人杂,其中一人一脚踩在船沿,一脚挂在水面,十分惊险。连司舵舱篷顶,都挤上了自行车与赶渡人。远处渡口还有等待着和奔跑着的赶渡人,把“渡船高峰时间”这个主题表现得淋漓尽致。

据《桐庐县志》载,截至1985年,桐庐境内富春江、分水江上仍有渡口23处,其中最大两个渡口即下杭渡和上杭渡。“下杭渡:位于东门头至下杭埠,明、清至民国初为义渡。有船18艘。抗日战争中大部分被毁,后渐复原。1966年由大联大队集体经营,船减为8艘。1968年后改机动船。1973年下杭埠移建新埠。1984年东门新埠落成。1985年添置钢质机动船1艘。日渡量4000人次。”世事沧桑,如今桐庐境内渡口均已废。

从画面看,叶浅予此画所绘应是县城江北东门新埠的场景,从这里往返于富春江南岸下杭埠的渡船,早晚高峰时段,如此场景司空见惯。当年为挤渡船,人和自行车双双掉入江中的情境也时有发生。

如果说前一幅《渡船高峰时间》是全景,那么这幅《赶渡船》就是局部的特写。

此画围绕一个“赶”字来造型,携带货物的不同赶渡人共同的状态都是在奔跑,但巧妙之处在于携带货物的方式各不相同,有挑、挎、扛、背、抱。如此看来,叶浅予的人物画谱并不是简单的写生,而是源于生活、高于生活的创作。

另外,画面上打头的这位,脑袋却完全向后,表明他是在催促同伴快快跟上,否则一不小心就会发生两人一个挤上渡船,一个落在渡口的尴尬,这样的事情过去是经常发生的。叶浅予在此用了典型的漫画笔法,他在自传《细叙沧桑记流年》“老笔忆童年”中为“小店王”一节所配漫画插图,便使用此画法,二者富有异曲同工之妙。

如今由于富春江一桥、二桥以及其他桥梁相继建成,桐庐境内渡船已不见了踪影。

前两幅画谱表现的是赶渡船的乘客群像,这幅《渡船司舵》,便把画笔聚焦到舵手身上。

画上主角当然是“渡船司舵”,正在专心致志地把舵。尽管画的是其侧面背影,但那专心的神态和专注的眼神,可谓表露无遗。这就是叶浅予的高明之处。渡船前方及侧面船窗外都是富春山水景象和往来船只。往返于富春江两岸的渡船司舵,工作既是单调的,又是幸福的,因为他们每天都可以欣赏富春江的秀丽风光。

此画的巧妙之处还在于,叶浅予在司舵者身旁又画一位席地而坐的年轻人,从侧面反映了渡船的繁忙。

这幅画两个人物发型的两团墨色特别醒目,与其他线条形成鲜明对比。

(十一)

养兔专业户(叶浅予)

养鸡专业户(叶浅予)

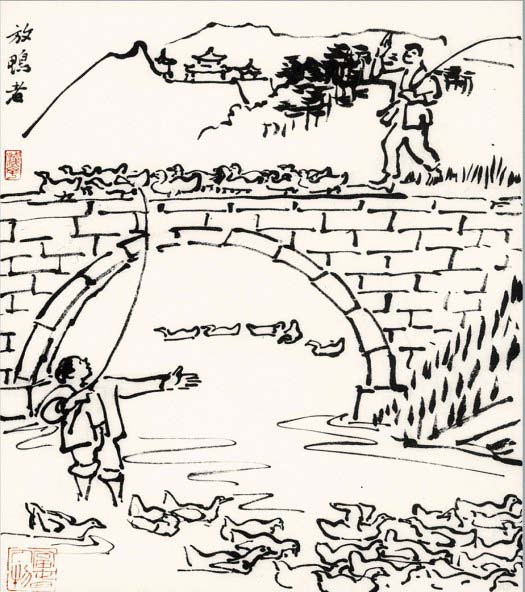

放鸭者(叶浅予)

1978年12月18日至22日,党的十一届三中全会在北京召开,此后,我国广大农村涌现出大量的饲养专业户,桐庐也不例外。百幅画谱中有多幅类似题材的作品,《养兔专业户》就是其中之一。

画面中,一位嘴叼香烟满脸笑容的年长专业户,双手提着两只兔子,其表情显示自己养的兔子品质好。而身后兔笼里,都是一只只可爱的兔子,神态各异。

据《桐庐县志》载:“高翔公社(现属瑶琳镇)元川大队兔场,1981年折价归吴沛个人经营后,种兔质量和养兔技术闻名遐迩,各地前来求种取经者达13000多人次,吴沛被评为省劳动模范,成为全县首屈一指的养兔专业户。”此画主角原型就是吴沛。

这幅画在构图上采用上下结构,题款在右侧。

此图(《养鸡专业户》)与前幅题材类似。养鸡场里,正在向来客指点鸡群做介绍的中年人,就是养鸡专业户。

叶浅予先生在《养鸡户与新愚公》一文中的记载,便于我们了解此画的创作背景:“五月八日。今晨分水镇女副镇长钟云珍陪我们去采访养鸡专业户江森林,江四十几岁光景,新建三间平房,连着鸡舍……江森林1985年养肉鸡收入1650元,养蛋鸡收入7105元,将近10000元,可以称得上是个万元户了。参观鸡舍时,看到出生二十来天的雏鸡上千只,已长翼翅,喂满七十天,每只将重四斤,这些都是肉鸡。至于蛋鸡,下蛋十六个月后,开始减产,即被淘汰,当作肉鸡卖掉。参观后,头脑里出现了一个新概念,这就是农业向工业转化的形式吧?”

此文写于1986年。那时候的“万元户”还很稀少。从数字看得出来叶浅予采访很仔细,而他对规模化养殖的新型农业经营形式,显然怀着赞许之情。

这幅画的构图则基本上是左右结构,题款在左侧,与前一幅正好相对应,想来是叶浅予有意为之的。

特别需要指出的是,画面上的一群鸡,形态各异,生动可人。尽管只是用线条勾勒而出,却栩栩如生,不能不佩服叶浅予线描造型能力之强。

这又是与前两幅题材相似的作品。题为《放鸭者》,或许就是养鸭专业户,或者是专业户聘请的帮工。总之,也是反映规模化养殖的情景。

一座拱桥,桥下溪中一群鸭子,一个放鸭者挥舞长鞭在招呼桥上放鸭者。而桥上放鸭人也在呼应着,身前是一队鸭子,身后则是凉亭与树林,一看就是农村模样。

画面中醒目的拱桥无疑是座古桥。桐庐境内溪流纵横,建桥便民向来有传统。据民国时期县志载,桐庐、分水两县有各式桥梁426座,至1985年还存150座。如今则仅存七八十座。拱桥分桥面拱形和平形两种,前者两头砌有石级,往往只供路人步行上下;后者则与两端道路齐平,便于推独轮车、双轮车者通过,有的后来也可通过拖拉机或其他小型车辆。石拱桥是我国古代劳动人民的智慧结晶。

叶浅予在放鸭者题材的作品中画上一座硕大的石拱桥,把古老的历史遗存与现代生产方式结合在一起,想来应该有独特的用意。

另外,此画的结构,应该是上中下结构。

文字、图片 董利荣《叶浅予〈富春人物画谱〉解读》 叶浅予艺术馆

江苏路特数字科技有限公司 仅提供技术服务支持, 文字、图片、视频版权归属发布媒体