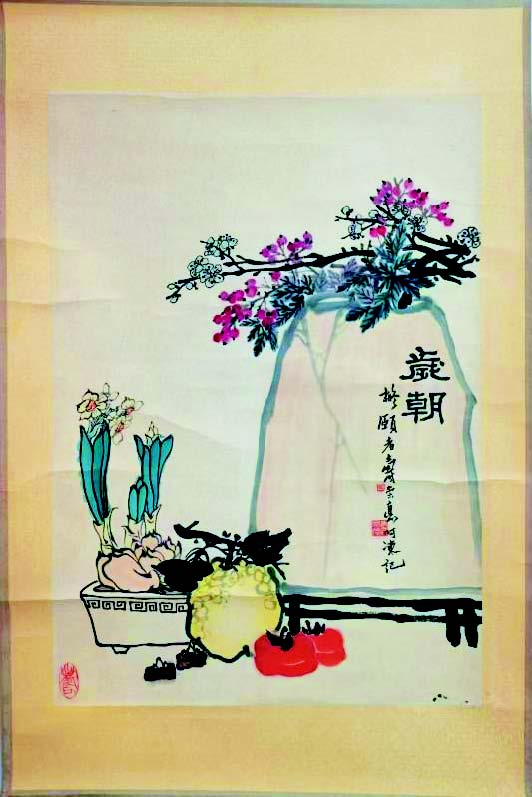

兰石斋杂记(四十三)

岁朝清供

蓝银坤

年关将至,该是准备岁朝清供的时候了。

《后汉书》卷39《周磐传》记载:“岁朝会集诸生,讲论终日。”唐代章怀太子李贤注曰:“岁朝,岁旦。”自汉武帝以后,“岁朝”均指农历正月初一。清供源起祭祀、源于佛供,始于秦汉,盛于明清。研究者指出,秦汉时期文房清供就已经出现,清供的完整体系产生于汉唐以后,唐宋时期的文人们热衷于对笔墨纸砚和古器物的赏鉴,所谓“足吾所好,玩而老焉可也”,已成了生活的一部分。

清供分“有名之供”和“无名之供”。有名之供,可按节日分,如岁朝清供、瑞阳清供、中秋清供等。“岁朝清供”,以鲜花、蔬果、文玩供于案前,以求新年好运、春意盎然。区别于文房清供,偏向于年节的喜庆、欢快和热闹,体现出烟火气和红尘味。迎接新年,需要好彩头,许多清供物品被赋予了吉祥寓意,久而久之也成了一种文化符号。瓶花总是常常出现,因谐音“平”而被赋予了“平安”的寓意。梅花,寓意报春与“五福”,石榴寓意“多子”,柿子寓意“事事如意”……连通常用来象征文人高洁气质的松枝,也成了长寿的象征。在新年伊始、辞旧迎新之时,花瓶插支红梅、盘蓄水仙,旁边散着几只佛手、柿子、如意,这就是“岁朝清供”,对接下来一年的憧憬、对美好生活的向往,都寄托在这种“岁朝清供”之中。

人们对辞旧迎新的朴素期冀,都是相通的,没有贫富之别。如今人们常说,“有钱没钱,回家过年”,在过去,许多家境贫寒的人家过年时,也有自己的“岁朝清供”:有的人家用瓦盆种上几株石蒜充当水仙,有的用红萝卜,带着绿叶,吊挂在窗棂上,也别有一番情趣。“清供”之事,本是文人雅士生活的反映,如今也成了普通大众对美好生活的向往。清供,“供”的是心意,是人们的生活情趣。在日常居室中,将自在的生活状态,随心摆放。或许,在人们的日常话语中,甚至不会特意去提及“清供”这个词。但是年节供花果的情怀,已自然表现在我们的生活中,人们总可以因地制宜地去选择花卉、蔬果、器物等等去应景,加上如今物流快捷,古人未曾见的许多东西也都轻松可得。清供,其实是心灵的显影,是人生的表达。“花必有意,意必吉祥”,只要抱着相通的爱赏之心,只要搭配得当,自当百无禁忌。

与过年有关的节令画在古代多称之为“岁朝图”,其始于唐代,起先不过是一些仕绅、文人在大年初一将金石、书画、古董等雅玩之物精心摆设于临窗的案几上,渐渐地也有将这些物品勾染成画挂于壁间,其意是祈福纳祥。至两宋,这些雅事在宫廷中正式兴起,宋徽宗每逢春节将临,即命宫廷画院的画师们描画冬季不能见到的花卉禽鸟,陈列宫中,以增添岁朝的喜庆气氛。《岁朝图》的本质就是高级年画,在很多古代的画作中得到体现。到了清代,清供绘画发展至鼎盛,特别是清中期以后,帝皇的喜好推动了清供画的发展,富裕的市民阶层迎合时尚,对清供画需求旺盛,于是许多画家热衷于画这一题材。如虚谷、赵之谦、任伯年、吴昌硕、蒲华,乃至齐白石、潘天寿、王雪涛、唐云先生等都画过大量岁朝清供图。前几年,我的恩师寿崇德先生的一幅“岁朝图”出现在拍卖会上,我花了不菲的价格收入兰石斋,在春节前后这段时间挂出欣赏时,恩师音容笑貌如在眼前。

被称为“中国最后一个纯粹的文人”作家汪曾祺先生,擅长书画,也画过岁朝图,他在一篇散文里说曾见过一幅旧画,画中描绘的是,一间茅屋,一个老者手捧一个瓦罐,内插梅花一枝,正要放到案上。画中题款为:“山家除夕无他事,插了梅花便过年。”

江苏路特数字科技有限公司 仅提供技术服务支持, 文字、图片、视频版权归属发布媒体